“启蒙系列”之四——国家主义启蒙:日本这条危险而成功的捷径——后发国家为何容易跳过“元启蒙”?

作者:赵晓

作者按:为什么要单独讨论日本?

在近代史叙述中,日本往往陷入两种简单化理解:要么被视为启蒙与现代化的成功典范,却缺乏系统、全面的反思;要么被标签为“军国主义失败者”,从而遮蔽其真实的历史复杂性。然而,日本恰恰是近代以来最成功、也最具示范效应的非西方现代化样本之一。正因如此,它才值得被严肃对待,而非被简化评判。

本文并不试图对日本近代史作道德裁判,而是将其置于“启蒙路径选择”的比较视角之中:在生存压力与时间高度压缩的条件下,一个后发国家如何通过国家主义启蒙迅速完成现代化,又为何在缺乏“元启蒙”的情况下,将效率不断转化为深层的结构性风险。

理解日本,并不是为了否定它,而是为了看清一条在后发国家中反复出现、危险却极具诱惑力的启蒙捷径。

引言|日本影响了中国的启蒙

如果不认真理解日本,就无法真正理解中国近代启蒙的路径选择。正是由于近代转型的“成功”,日本成为中国乃至所有后发国家极具诱惑力的样本:它向所有后发国家展示了一条看似可复制的道路——无需经历漫长的信仰与人论重塑,也能迅速建立现代国家。

这正是问题所在。日本完成了现代化,却并未完成以信仰(“何为人”)为核心的元启蒙。它为后发国家展示的,是一条可以绕开信仰与人论、直接动员国家力量的启蒙捷径。

这条路,效率极高,风险同样极高。

启蒙面对的三大问题是:何为人?(Who we are)人当为何?(How we ought to live)人何以知?(How we know)

若以启蒙学的三大问题来看:何为人?人当为何?人何以知?

日本近代启蒙,事实上主要集中于第三问,对第一问与第二问则长期悬置,甚至制度性回避。它迅速建立了“国家如何行动”“理性如何服务效率”的体系,却未重塑“何为人”的终极根基,“人当为何”的权力约束。

第一部分|日本为何必须“快”?——生存压力背景下的启蒙逻辑

1.黑船来航与体系性恐惧

日本近代启蒙的起点,并不浪漫。

1853 年,美国海军准将Matthew Perry率舰队抵达日本(“黑船来航”),强行打开国门。

这不是“交流”,而是文明等级的当场展示。对日本精英而言,问题被瞬间简化为一句话:不变,即亡。

2.时间被彻底压缩

与英美不同,日本不存在一个:渐进改革的窗口、社会自治自然生长的过程、信仰—人论缓慢重塑的余地。

启蒙在日本,从一开始就被定义为:一项以救亡为目标的国家工程,而非文明自省工程。它面对的不是“如何变得更好”,而是“如何避免被消灭”。

这也是一切后发国家共同的困境:时间成为最稀缺的资源。在这种处境下,启蒙自然被重新定义:不再是对“人是什么”的反思,而是对“国家如何活下去”的紧急回应。

启蒙,被“救亡”压倒,首先成为一种求生技术。

第二部分| “脱亚入欧”的真实含义:选择了哪一个“欧”?

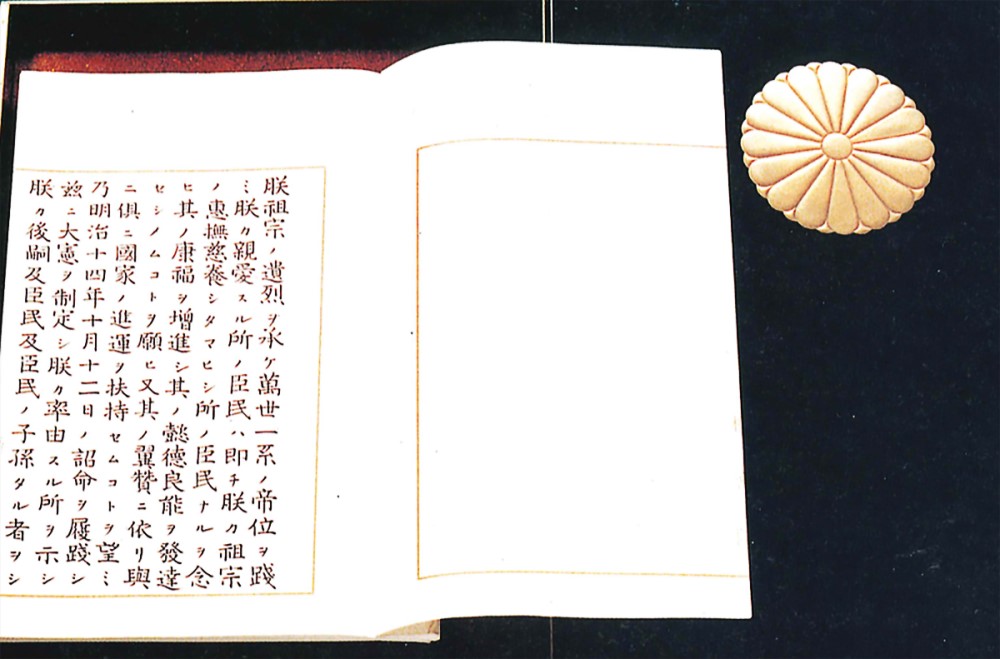

1.日本启蒙的历史形态:明治维新,而非思想革命

日本的启蒙,不是一次“启蒙运动”,而是一场国家主导的制度—组织重构,集中体现在明治维新。

核心特征一句话概括:不是社会启蒙国家,而是国家启蒙社会。

2. 日本启蒙的关键人物:不是“思想解放者”,而是“文明教练”

福泽谕吉

这是日本启蒙最重要、也最常被误读的人物。

常见误解:福泽是日本版伏尔泰 / 卢梭真实定位:福泽是工具理性型启蒙者

他的核心思想不是:何为人?——人的原罪、人当为何?——良心的独立、以及是否存在对权力的终极限制以保障人的自由,而是“人何以知”的工具理性三句话:知识即力量、文明即竞争力、落后就要挨打。

他推动的是:学制改革,科学常识,功利理性,国家竞争意识。一句话,他问的是:“国家如何变强”,而不是?“国人如何为人”。

明治国家精英集团(非思想家,而是工程师)

大久保利通,伊藤博文,山县有朋。他们的角色类似于:文明工程的总设计师。其思想来源,并非英美自由主义,而是:日式“选择性引入”的三重拼装。

3.思想来源:日式“选择性引入”的三重拼装

儒家忠君伦理的国家化:

忠—— 忠于国家;

孝—— 国家秩序的伦理基础;

天皇 ——被塑造成超越性的政治象征。

但注意:天皇是人,因此这不是基督教意义上的“超越性上帝”,而是国家以天皇作为化身和代表,开启了一条将国家本身神圣化的高度危险路径。

德意志(普鲁士)国家哲学的制度输入:

日本启蒙最著名的口号,莫过于“脱亚入欧”。但这一口号,常常被误读。以福泽谕吉为代表的日本启蒙思想家,并非在价值层面全面皈依西方,而是在战略层面选择阵营。

更关键的问题在于:日本选择的是哪一种“入欧路径”?

答案并非英美。日本并未选择英美那条以信仰立基、社会自治与渐进宪政为核心的路径,而是更接近德意志式的国家主导型现代化道路。

日本在宪政、军制、官僚体系上,系统性学习普鲁士—德意志模式:国家高于社会,官僚理性,组织、纪律、服从。

国家是最高理性实体,这直接体现在:明治宪法、军国体制、官僚国家传统。

启蒙理性的“去信仰化处理”:

日本几乎完全跳过了:、宗教改革、原罪论、良心神学、超越性审判者。理性被直接理解为:服务国家目标的效率工具

启蒙在日本,不是解放社会,释放个人自由,而是服务于国家建构。因此,日本启蒙从一开始,就带有鲜明的国家主义底色。

4.日本启蒙的结构性特征(启蒙学视角)

回答了的问题:人何以知?(部分)国家如何行动?知识如何转化为力量?理性如何提高效率?

回避了的问题何为人?人当何为?——良心的终极归属?人当何为?——国家是否受超越性约束?

日本近代启蒙,实质上构成了一种去人论的启蒙形态。

第三部分|跳过“何为人”的信仰元启蒙:效率极高,风险同样极高

必须承认,日本模式在短期内极其有效。工业化推进迅速,国家动员能力极强,社会被高度整合,在国际竞争中迅速崛起,在近代战争中连续取胜。正因如此,这条路径显得极具说服力。

但问题在于:在效率被最大化的同时,三件关键之物被系统性压缩了:

第一,个人良心。个体不再以良心面对超越性真理,而是以忠诚面对国家目标。

第二,社会自治。社会不再是国家之外的独立空间,而是国家动员体系的一部分。

第三,超越性约束。国家逐步被默认为终极秩序来源。

理性在这一结构中,也发生了转变:它不再是自我反思、限制权力的理性,而成为服务国家目标的工具理性。

在启蒙学的语言中,这正是理性被主权化的典型情形:当理性不再受超越性秩序约束,而直接为国家目标提供终极正当性时,理性便被主权化,启蒙也因此开始自毁。当理性只对国家负责,而不再对超越秩序负责,启蒙便开始反转为动员机器。

第四部分|成功为何反而更危险?——日本的“成功陷阱”

日本并非偶然滑向军国主义。相反,它是被“成功”一步步推向那条道路的。每一次战争胜利,都在验证国家主义启蒙的正确性;每一次效率提升,都在强化对国家动员模式的信心。

在缺乏元启蒙的条件下,国家被自然地抬升为终极价值;牺牲被神圣化;个人被彻底工具化。于是,启蒙并未背叛自身,而是沿着既定逻辑走向终点。

一个非常重要的判断:日本并非没有“精神”,而是将“精神”彻底“国家化”了——精神不再作为超越性约束存在,而是被国家中介、吸收,并转化为动员资源。

日本最终走向军国主义,这不是背叛启蒙,而是没有元启蒙的启蒙,被贯彻到底的结果。

一个重要的评价:为什么日本不是“反例”,而是“警告”?

正因为,日本不是启蒙失败者,而是一条跳过元启蒙的启蒙路径,被成功执行到底的案例。也因此:它不仅仅是“日本问题”,而是包括中国在内的后发国家的普遍诱惑。

第五部分|日本如何“中介”了中国的启蒙?

对中国而言,日本并非遥远的他者,而是近代启蒙的关键中介。

近代中国知识分子留学路线的转向,从英美逐步转向日本,并非偶然。日本提供了一种看得见、摸得着、似乎可以直接复制、弯道超车的现代化方案。

中国由此学到的,便是国家能力、制度设计与组织动员;而信仰、人论与超越性秩序问题,则被进一步悬置。

启蒙在中国,同样被理解为一套工具包,而非一项文明自省工程。

如果说“五四”跳过了元启蒙,那么日本,正是那块被踩下去的跳板。

第六部分|日本经验的普遍警告:这不是“日本问题”

日本并不是特例。在所有后发国家中,国家主义启蒙都具有极强的诱惑力:它速度极快、它极其有效、它可被量化与动员。而风险,往往在很久之后才显现。

这并非文化缺陷,而是一种结构性选择。当效率成为首要目标,当时间被极度压缩,元启蒙最容易被视为“奢侈品”,在第一轮中就被放弃。但历史反复证明:被放弃、跳过的那一层,终将以更高代价被补交。

结语|捷径与正路:启蒙从来不是效率竞赛

日本这条启蒙捷径,并非出于恶意,而是出于生存焦虑。它的成功,也并非虚假,而是真实得诱人。日本的经验教训提醒我们:启蒙的危险,有时不来自失败,而来自“成功”本身。

它还清楚地表明:启蒙一旦脱离元启蒙,就可能在高度效率化的过程中,积累深层次的文明风险。

说到底,启蒙,从来不是一场速度竞赛,而是一项高风险的文明工程。

当一个文明既渴望速度,又缺乏自我约束的根基,启蒙,反而可能成了最危险的力量。

日本证明:现代化可以绕过信仰与人论完成,但现代文明不能。

上一篇:《激进启蒙的陷阱:为何“五四”跳过了元启蒙?——启蒙演变与现代中国的一个结构性反思》

下一篇:《良心高于国家:英美启蒙为何走得慢,却走得远?——宗教改革、良心与“有边界理性”的文明路径》

(欢迎关注后续启蒙系列思考文章)