经济增长的奥秘:从技术模型到文明信念——从2025年诺贝尔经济学奖看信仰、制度与文化的关系

作者:赵晓

一、问题的起点:国富的奥秘何在?

“为什么有的国家富,有的国家穷?”

这其实是现代经济学的“创世问题”。

经济学从一开始就盯着经济的增长。

亚当·斯密在《国富论》(1776)里,他谈论的是“市场看不见的手”,但他真正求问的是:是什么让分工不断深化、生产率不断提高,从而让整个社会的财富总量持续上升?

换句话说:财富本身究竟是如何被创造出来的?

19世纪古典经济学(李嘉图、马尔萨斯)担心“报酬递减”和“人口压力”,他们相当悲观:认为增长会受土地稀缺、资本回报的下降所限制,最终停滞。

但现实并没有停滞,西方出现了财富的兴起!

19世纪后半叶到20世纪,西欧、北美、日本出现了史无前例的长期增长,生产率一路抬升,人均生活水平一代高过一代。这对“悲观经济学”是一个“打脸”:按经典推理我们早该停下来,但事实是,人类第一次进入了持续增长的轨道。

于是,“增长从何而来”真正变成了现代经济学最核心、也最执着的问题。

这个问题,后来演化成经济学中一个专门的学科:增长理论(growth theory)。

二、第一代回答:资本积累与技术残差

二战之后,现代宏观经济学成型。最有影响力的早期增长框架,是经济学家罗伯特·索洛所提出的“索洛增长模型”(Robert Solow,1950年代)。

这个模型做了两件革命性的事:

1.它把增长拆开来看:

资本投入(机器、厂房、设备)

劳动投入(人手、工时)

“某种别的东西” —— 技术进步

2.然后它证明:只靠多砸机器、多雇人,增长是会“边际递减”的,最后会停滞。真正能让人均收入持续上升的,是那个“别的东西”。

这个“别的东西”,索洛称之为“技术进步”。在统计上,它可以通过“全要素生产率”(TFP)的指标来衡量。当然,你也可以把它粗暴地理解为:同样的人、同样的工时、同样的机器,为什么今天能干得比昨天更好?就是因为有了那个叫做“技术进步”的东西!

索洛的贡献巨大:

他让我们承认技术进步是关键驱动力;

他让政府明白,光靠多投钢铁水泥没用,最终得靠效率的提升。

索洛因此获得了1987年的诺贝尔经济学奖。这是增长理论第一次站在诺奖讲台上,而他的理论也被视为经济学增长研究“成人礼”。

但,索洛也留下了一个大问号:

好,那“技术进步”这个东东又是从何而来呢?

在索洛模型里,“技术进步”似乎是天上掉下来的礼物,因为模型里它是外生的(exogenous)。

用大白话来说:经济学当时还解释不了“创新”本身。

三、第二代回答:创新是经济系统自己长出来的

到了1990年代,经济学开始不满足于“技术=天降礼物”这种说法。

代表人物:Paul Romer,以及今天拿到2025年一半奖项的两位:Philippe Aghion 和 Peter Howitt。

他们推动的是所谓“内生增长理论”(endogenous growth theory):

核心想法是:

技术进步不是随机掉下来的,而是人干出来的。

企业、科学家、创业者、发明家、实验室,会花时间和资源搞研发(R&D)

他们这么做不是为了人类的福祉,而是为了利润、领先优势、生存。

也就是说,创新本身是有激励结构的。

Paul Romer 因此在2018年获得诺贝尔经济学奖(与 William Nordhaus 共同获奖)。

而Aghion & Howitt 的关键突破在于:他们在1992年提出了一个非常有力量的模型:

经济增长是由“创造性破坏”(creative destruction)驱动的。

这句话本身源自熊彼特,但 Aghion & Howitt 把它数学化、制度化了:

新的技术、产品、公司,会不断出现。

他们的出现,直接摧毁旧技术、旧产品、旧公司。

这种“毁灭旧秩序 → 建立新秩序”的循环,不是副作用,而是现代增长的引擎。

也就是说,长期增长的本质,是一轮又一轮的自我推翻。

这个理论非常重要,因为它说明:

创新不是温柔演进,而是带血的更替。

增长不是大家一起更好,而是有人被替换、有人被淘汰。

这意味着,制度必须允许这种替换发生。

听上去残酷,但它解释了现实,比如:

汽车工业干掉马车业;

半导体让真空管下岗;

未来量子计算撕开经典算力旧秩序。

而这就自然引出了政策问题:

如果增长必然伴随破坏,如何让社会承受得住这种破坏?如何避免创新只变成少数人的垄断和多数人的痛苦?

这就是 Aghion 后来几十年一直在做的事:

把“创新”从一个听起来多少带点浪漫的词,变成一个需要制度设计的理性的词。

他强调:

要有竞争(防止旧公司用政治力量阻止新公司出现);

要有社会保障和再培训(否则被替换的人群会掀桌子);

要有教育和上升通道(否则创新被精英圈养,社会停滞)。

这一整套,就是他和 Howitt 获得 2025 年诺奖的那半句:

“for the theory of sustained growth through creative destruction.”

他们回答了索洛之后经济学界的追问:

技术进步不是神秘礼物,而是市场内生的、制度依赖的、可被激励、和被扼杀的过程。

换句话说:增长 = 创新,创新 = 受制度约束的“创造性破坏”的进程。

四、第三代回答:为什么是西方先启动了这一切?

到这里,还有一个更难、但无法回避的问题:

好,假设增长来自创新,创新来自创造性破坏。

那——为什么这种“持续创新的文明机制”最早是在西欧、北美启动,而不是在(古代同样非常先进的)中国、印度、伊斯兰世界?

这就是所谓“李约瑟难题”的领域:

为什么中国古代有那么多技术成就(火药、印刷、航海),却没有走进工业革命式的持续增长?

在这一层,登场的人是 Joel Mokyr——他是 2025 年诺奖另外“一半”的得主。

Mokyr 的贡献是把“增长”从经济学推回到经济史与文明史。他问的不是“技术怎么拉动GDP”,而是:“究竟是什么样的文明氛围,能让创新不再偶尔出现,而是持续不断地出现?”

他的答案可以概括成三条线:

1.有用的知识(useful knowledge)

不是知识本身,而是“可被转化为工程实践的知识”,也就是科学和工匠文化结合,而不是各说各的。或者说,关键是知识要能转化为生产力。

2.技术能力(mechanical competence)

社会有没有大批“能把理念做成东西的人”?

不是有思想家就够了,要有一整层成熟工匠、工程师、改良型实践者。

3.制度土壤(institutions conducive to technological progress)

关键是:有没有一种制度环境,让知识可以流通、辩论、出版、迭代,而不是被官僚、教权、既得利益集团压死。

所以,Mokyr 其实是在说:

工业革命不是某个“器物”发明,而是某种文化。或者更准确地说,是一种“增长文化”(culture of growth)。

这种文化包含了:

知识可以改善世界,而不仅仅是解释世界;

个体有正当性去探索、试验、修正前人的说法;

权威(包括政治、宗教、行会)不能永远压住新想法。

用最简短的一句话概括 Mokyr:

创新要从“偶尔的天才灵感”,变成“社会的常态机制”,必须出现一种允许不断自我纠正、自我更新的文化和制度。

这就直接回应了“为什么不是中国先工业化”这个痛点:

古代中国确实有偶发的技术发明,但可惜缺少把突破“制度化、常态化、可累积化”的文化与制度。

换句话说,有火花,但没有人把火花变成电网。

五、把脉当下:2024与2025年的诺奖在揭示什么?

让我们把视线拉回到最近两届的经济学诺贝尔奖。

这两年连续的主题,像是经济学界对“增长”问题的一场两步对话——

先是制度,再到创新;先问公平,再问文明。

2024年的诺贝尔经济学奖

授予 Acemoglu、Johnson 与 Robinson,表彰他们“阐明制度如何形成并决定国家的繁荣”。

这一年,诺奖继续关注现实世界的结构性问题:

制度是否具有包容性?谁能上学?谁能创业?谁能获得信贷?谁被排除在生产率提升之外?

经济增长在这里,不再是一条抽象的GDP曲线,而是关乎具体的人——机会是否平等、制度是否包容。

近十年来,诺奖一再传递这样的讯息:

增长若只惠及少数,终将失去动力。当制度的围墙把创新收益集中于少数科技、金融或政治集团手中,“创造性破坏”就会被锁死。

社会表面上看似高科技、高效率,其实内部已经缺乏自我更新的活力。

而2025年的诺贝尔经济学奖则在这一制度议题之上,向更高的文明层面推进。

Mokyr、Aghion 与 Howitt 三人的研究共同提出:

增长的关键不仅是“制度公平”,而是“创新机制”本身如何被生成、被保护、并被允许持续地摧毁旧秩序。

他们的追问是——为什么有些社会能让这种创新—破坏—再创新的循环延续百年,而另一些社会二十年便僵化?

2024年的奖项提醒我们:增长必须公正、包容;

2025年的奖项则进一步揭示:增长之所以持续,

是因为一个文明能不断容忍、吸收并再生“打破旧秩序”的力量。

六、总体脉络:“增长经济学”经历了四次跃升

纵观过去一个多世纪,经济学对“增长”的理解或者说“增长经济学”经历了四次关键的思想跨越。

从最初的资本积累,到技术创新,再到制度结构与文明文化,经济学正从“计算增长”转向“理解增长”。

第一阶段:从资本堆积到技术进步的发现(索洛时代)

20世纪中叶以前,经济学界主流的增长解释来自“哈罗德–多马模型”(Harrod–Domar Model)。

在那个框架中,经济增长几乎被视为一种机械过程:

储蓄转化为投资,投资带来资本积累,资本推动产出上升。

增长的速度,取决于社会能否保持足够高的投资率。

在公式里,一切看似精确:

g=s/v?——增长率等于储蓄率除以资本产出比。

但这个模型的世界极其脆弱。

它假设技术和劳动投入比例固定,缺乏自我调整机制,经济稍有偏离理想路径,就可能坠入停滞。

更根本的问题是:它把增长理解为“多投机器”,而忽略了“效率为要”。

1956年,年轻的美国经济学家 罗伯特·索洛(Robert Solow) 打破了这一范式。

他在《经济增长的贡献》一文中提出了全新的增长模型:

将产出视为资本(K)、劳动(L)与技术(A)的函数,允许资本与劳动可以替代。

通过数理分析,他证明了:

仅靠资本积累无法带来长期增长,因为资本回报会递减;

真正能让人均收入持续上升的,是“技术进步”这一外生力量。

索洛因此揭开了经济增长的“黑箱”。

他让经济学第一次清楚地看到:

增长不只是“量的扩张”,更是“质的提升”。

换句话说,一个国家的财富,并不取决于它堆了多少机器,而在于它如何让同样的机器、人力与资源,创造出更高的效率。

这场革命,彻底终结了“投资万能论”,

也为后来的“内生增长理论”埋下伏笔。

因为当索洛把技术标记为“外生变量”的同时,

他也留下了经济学此后几十年最重要的问题:

“如果技术进步决定增长,那技术本身从何而来?”

第二阶段:创新内生化(Romer、Aghion、Howitt)

索洛之后,增长理论虽然承认“技术进步”是关键,但仍有一个无法回避的空白:

技术从哪里来?

在索洛的框架里,技术被视为“天上掉下来的礼物”——

它能推动增长,却无法在模型中被解释。

这就像打开了一扇门,却把最重要的钥匙留在门外。

1980年代中期,美国经济学家保罗·罗默(Paul Romer)开始尝试补上这一环。

他在1986年的论文中首次提出“知识积累”概念,

认为知识不同于普通资本,因为它具有非竞争性与外溢性:

一个人的发现可以被许多人使用,而不会被消耗。

这使得知识的增长可以带来“递增报酬”——

突破了索洛模型中“报酬递减”的天花板。

到了1990年的代表作《内生技术变迁》(Endogenous Technological Change),

罗默建立了完整的内生增长模型(Endogenous Growth Model)。

在这个模型中,企业和研究者会根据利润预期投入研发(R&D),

创新成果可被专利保护,从而获得激励。

技术进步不再是外部馈赠,而是经济体系内部激励结构的产物。

一句话总结:

技术不是天上掉下来的,是人类理性选择的结果。

罗默因此获得了2018年诺贝尔经济学奖,

表彰他“将技术创新纳入长期宏观经济分析之中”。

罗默重新定义了增长的逻辑:

增长不再仅靠资本的积累,而靠知识的积累。

然而,罗默的理论仍是静态的——

它说明知识会积累,却没有刻画创新过程的动态冲突与替代性。

换言之,它回答了“创新如何发生”,

但未回答“创新如何不断取代旧创新”。

1992年,菲利普·阿吉翁(Philippe Aghion)与彼得·霍威特(Peter Howitt)

在论文《通过创造性破坏实现的增长模型》(A Model of Growth through Creative Destruction)中,把这一动态过程写进了增长方程。

他们延续熊彼特(Schumpeter)的思想,提出:

经济增长并非平滑积累,而是一次次“创造性破坏”的循环。

每一次技术进步,都意味着旧技术的淘汰、旧企业的退出、旧秩序的崩塌。

这种“毁灭旧世界以创造新世界”的机制,正是经济长期增长的核心引擎。

但 Aghion 和 Howitt 的突破在于,他们还揭示了制度的重要性:

创新需要激励机制(专利、竞争、利润预期);

但也需要保护机制(社会安全网、教育流动性、包容性制度),

以免创新的破坏性一面撕裂社会。

于是,增长被重新定义为一种“平衡的创造性破坏”:

既要鼓励颠覆,也要容纳失衡;

既要激励创新者,也要安置被淘汰者。

从索洛到罗默,再到阿吉翁与霍威特,

经济学完成了增长理论的第二次飞跃:

从外生技术,走向内生创新;从静态积累,走向动态更新。

第三阶段:制度与包容性增长(Acemoglu、Robinson 及 2024 年诺奖)

当经济学家终于在理论上解释了“技术如何推动增长”之后,一个更根本的问题随之而来:

为什么有的国家拥有创新,而有的国家陷入停滞?

为什么同样的模型,在不同社会里产生截然不同的结果?

这个问题,让增长理论从“创新机制”走向“制度根基”。

1 、从技术到制度:增长的政治基础

20世纪末到21世纪初,达龙·阿西莫格鲁(Daron Acemoglu)、

詹姆斯·罗宾逊(James A. Robinson)与西蒙·约翰逊(Simon Johnson)

通过大量实证研究指出:

经济增长不仅由创新驱动,更由制度决定。

他们在《国家为什么会失败》(Why Nations Fail, 2012)中提出著名的区分:

包容性制度(inclusive institutions):

保障产权、允许竞争、提供教育、确保政治参与;

榨取性制度(extractive institutions):

权力集中、垄断资源、压制创新、排斥多数。

他们的结论令人震撼又直白:

“贫穷国家不是因为没有资源,而是因为制度阻止了创造力的释放。”

换句话说,

即便拥有罗默所说的“知识”或阿吉翁所强调的“创新机制”,若制度不允许“新旧更替”,增长便会被扼杀在摇篮。

2 、2024 年的诺贝尔奖:从理论到现实

2024 年诺贝尔经济学奖授予 Acemoglu、Johnson 与 Robinson,

以表彰他们“阐明制度如何形成并决定国家的繁荣”。

这一年,诺奖将增长理论拉回现实世界,

强调经济学不能只分析曲线与方程,而要关注——

谁能上学?谁能创业?谁能获得信贷?

谁被排除在生产率提升之外?

过去十多年,诺奖一再传递同一个信息:

经济增长不是抽象的平均数,而是落在人身上的具体分配。分配会决定创新与生产也就是经济增长。

当制度不公,创新的收益就会集中在少数群体手中:

科技巨头通过垄断锁死“创造性破坏”;

政治权力保护旧秩序,使新进入者被排挤;

被淘汰者缺乏安全网,社会焦虑积聚成怨气。

于是,经济虽然看似“有技术、有创新”,

但增长的动力却在制度失衡中逐渐枯竭。

阿西莫格鲁等人的研究揭示了这一悖论:

增长不仅取决于创新能否发生,更取决于创新能否被社会公平地吸收。

他们把增长从“技术问题”进一步提升为“治理问题”。

3 、制度的意义:让创新成为公共福祉

制度,是连接技术与社会的桥梁。

它既要保护创新者的激励,又要防止创新被垄断;

既要让破坏成为更新的契机,又要避免破坏变成撕裂的灾难。

可以说,2024 年的诺奖提醒我们:

增长若无公义,创新就会反噬社会;

制度若无包容,进步终将停滞。

而这,正与阿吉翁的后半生研究形成呼应——

他不断警告:

“创新的活力,取决于社会是否允许新生事物挑战旧秩序。”

因此,2024 年的诺奖不仅在回顾增长的条件,

也在为下一年的诺奖铺路——

为 Mokyr、Aghion 与 Howitt 的“文明性创新”奠定了制度逻辑。

第四阶段:文明文化与增长文化(Mokyr 时代)

当索洛揭示了“技术推动增长”、罗默解释了“创新如何内生”、阿西莫格鲁揭示了“制度决定繁荣”之后,经济学似乎已经掌握了增长的全部钥匙。

但还有一个更深的问题悬在空中:

为什么这种持续增长的机制最早在西方出现?

为什么人类历史上那么多高度发达的文明——中国、印度、伊斯兰——都在技术上曾领先,却未能走向现代意义上的“持续创新”?

这一问题,正是著名的“李约瑟难题”(Needham Question)。

而给出最系统回答的,便是 2025年诺贝尔经济学奖得主乔尔·莫克尔(Joel Mokyr)。

1 、增长的第三维:文化

莫克尔认为,技术与制度并非增长的全部。

真正的突破,是当社会形成一种增长文化(culture of growth)——一种深信知识可以改善世界、并鼓励理性探索的文明心态。

他在《The Gifts of Athena》(2002)与《A Culture of Growth》(2016)中指出:

工业革命的奇迹,不是因为某一个发明,而是因为一种“信念体系”的诞生。

这种信念体系包含三种核心要素:

1.有用的知识(useful knowledge) ——科学与工匠文化结合,理论转化为实践;

2.技术能力(mechanical competence) ——形成庞大的工匠与工程师阶层,使创新能被实现;

3.制度土壤(institutions conducive to progress) ——允许思想竞争与自由辩论,保障创新不被权力扼杀。

换言之,增长的根不在于器物,而在于文明心智的转化。

当一个社会相信知识、尊重理性、鼓励试验,创新才会从偶发事件变成常态机制。

2 、文明的突破:从“顺天乐命”到“改造世界”

莫克尔特别指出,欧洲之所以率先进入持续增长的时代,

不是因为资源更多,而是因为思想发生了革命。

文艺复兴与宗教改革打破了单一教权的垄断,带来了宗教的竞争与繁荣;印刷术与科学社团释放了知识的流通;启蒙运动赋予个人探索自然的尊严。这一切共同催生出一种全新的世界观:

世界是可以被理解、被改良的。

这种对理性与秩序的信心,本质上逐渐形成一种“世俗化的信仰”——源自基督教对创造与使命的理解,但延伸为普世的文明信念。

正如莫克尔所说:

“现代增长的真正起点,是当人们开始相信知识可以改变命运。”

这与传统中国“天人合一、顺应自然”之“顺天乐命”的世界观形成鲜明对比:

前者相信人受召治理世界,

后者倾向于在和谐中止步。

结果是:

西方形成了“不断更新”的文化逻辑,

而东方则停留在“维持秩序”的思维框架中。

而其他文化如伊斯兰教、印度教也都未形成这种“增长文化”。

在伊斯兰世界,黄金时代的学术繁荣(巴格达“智慧宫”、波斯与安达卢西亚的科学中心)曾让阿拉伯学者站在世界知识体系的巅峰。但随着神学正统派的上升与教法学的收紧,自由理性(falsafa)逐渐被视为对信仰秩序的威胁。“真理”被限定在启示之内,“理性”失去了独立探究自然的空间。科学因此未能转化为一种社会机制,而被圈定在宗教权威的许可之下。

在印度文明中,哲学思维极为精微,但社会结构高度等级化。知识的继承依附于种姓与祭司阶层,缺乏一种面向普众、可竞争、可辩论的思想公共空间。印度教的宇宙观崇尚轮回与永恒,这种循环时间观抑制了“历史可进步”的信念。技术虽有突破,但难以累积为持续的创新文化。

与之相对,西方基督教文明在文艺复兴与宗教改革之后,逐渐完成了一个关键的精神转折:——从“顺从造物”到“参与创造”。人不再仅是宇宙的被动见证者,而被理解为上帝形像的反映者,被召唤去以理性管理、改良受造界。

正是这种“被召命的理性”,孕育了莫克尔所说的“增长文化”——一种既承认创造秩序、又敢于探索未知的心智结构。

因此,伊斯兰与印度文明并非缺乏天才或知识,而是缺乏将理性、制度与信念结合为社会常态的文化机制。他们的学问是光辉的,但没有形成持续照亮世界的“知识市场”。

一句总结:西方文明的独特之处,不在于智力的优越,而在于信仰与理性之间达成了一种“张力性的和解”。这种和解,使得知识成为一种公共使命,也使“增长”成为一种文明心智,而非单纯的经济现象。

四大文明比较列表:为何只有西方形成“增长文化”

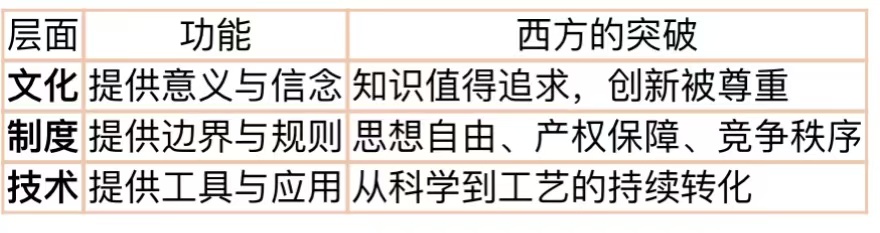

3、文化、制度与技术的合一

在莫克尔看来,技术、制度与文化三者是一个互动系统:

这三者的联动,使得“创造性破坏”不再被视为威胁,而被视为进步。社会不但能容忍破坏,还能从破坏中获得再生。

这,就是“文明性的创新”。

它不只是经济现象,而是一种文化气质:

一种能在混乱中维持理性、在变革中保持秩序的力量。

4 、结论:增长的最高形态——文明的自我更新

至此,经济学对“增长”的探求完成了四次跃升:

从资本积累,到技术进步;

从创新激励,到制度包容;

最终抵达文明文化的源头。

莫克尔的研究提醒我们:

增长不仅是经济机制的自洽,更是文明与灵魂的觉醒。

当一个社会的信念体系鼓励理性、自由与探索,

它才具备了文明意义上的自我更新的能力——

这才是经济持续增长的根本!

因此,2025年的诺贝尔经济学奖并非仅在补充增长理论,

而是在回答文明史的问题:

“是什么让人类从循环的历史,跨入持续的进步?”

七、2025年的新贡献,究竟新在哪?

现在可以回答一个需要回答的问题:2025年的新贡献,究竟新在哪?

答案就是:2025年诺贝尔经济学奖的贡献,不只是又讲了“创新很重要”。它做了三件更深刻的事:

1.把“创新”从技术词,提升为文明词。

Mokyr 说:创新不是一台机器,而是一种社会的自我理解方式。

创新要想持续,必须有一整套文化和制度,支撑“不断推翻旧秩序”而不崩盘。

2.把“增长”从数量词,提升为制度词。

Aghion & Howitt 说:增长就是一场被制度允许的“创造性破坏”。

不只是“加速”,而是“允许毁旧、保护新人、安置被淘汰的人”。

3.把“经济学”从资源分配学,重新拉回为文明存续学。

这点其实是最震撼的:

我们终于开始公开承认,

长期增长的前提,并不是“国家投多少钱”,

而是这个社会是否相信:

知识可以改善世界;

权力必须被限制;

创新者应该被允许挑战既得利益;

而这种挑战不会被视为犯罪。

在经济学对增长奥秘的求索上:

索洛回答了“是什么”——技术。

罗默回答了“怎么来”——创新激励。

诺斯与阿西莫格鲁回答了“凭什么”——制度保障。

莫克尔回答了“为什么”——文明信念。

这四个层次合起来,构成了人类理解经济增长的完整逻辑:

技术:提供动力;

创新:刺激技术;

制度:提供边界;

文化:提供环境。

而我们还进一步的看到:

基督信仰:提供了正确的世界观以及意义。

正是基督信仰所确立的“受造世界”观,使理性有了秩序的边界;而理性又促使信仰不断自省,从而孕育出制度化的自由。这种张力性的平衡,正是“增长文化”的灵魂结构。

没有信仰的文明,创新会变成傲慢;

没有制度的社会,创新会变成掠夺;

没有文化的土地,创新会变成泡沫。

只有当信仰、制度与文化三者合一,

增长才能成为文明的祝福,而非自我毁灭的力量。

从索洛到莫克尔,经济学走完了一段漫长的“理性回家路”——从资本与方程,回到灵魂与信仰。

而文明的未来,或许正取决于这一条简单却深刻的真理:

增长的极限,不在资源,而在人心。

当人心再次敬畏创造者,创新才能重获意义。

2025年的诺贝尔经济学奖,提醒人类:

真正的经济增长,不在于算力的倍增,而在于信念的更新;

真正的创新,不是机器的突破,而是文明的自我省悟。

一句话总结今天的前沿共识:

经济增长,不只是怎么做大蛋糕,而是文明能否长期容忍、吸收并再生那些“打破旧蛋糕”的力量。

——这就是从索洛到Aghion、Howitt,再到Mokyr的轨迹。

——这也是2025年的全新贡献:增长不只是技术过程,而是文明过程。

八、最后的开放性问题(留给读者)

如果增长的本质,最后指向的是文明结构——

经济增长,最终不是机器问题,而是文明的良心问题。

那我们必须面对一个很不舒服的问题:

一个害怕异端、害怕破坏、害怕自由质疑权威的社会,

即便有技术天才,能否真正拥有“可持续的现代增长”?

欢迎参加“赵晓私塾” · 每周一课

主题:为什么中国有技术,却没有文明性的创新?

——从?2025 年诺贝尔经济学奖看“创新—持续增长”的三大前提

时间:2025 年 10 月 30 日(周四)上午 09:30

地点:北京 · 线上同步

Zoom 会议链接:

https://us06web.zoom.us/j/81717067571?pwd=2sDbECIi63IfwivzCxZxpsBxayTLqo.1

会议号:817 1706 7571 密码:302601