私有产权的神圣性,来自对创造主的承认——从产权经济学的成就、困境与未解之问谈起

作者:赵晓

现代经济学几乎形成了一个广泛共识:清晰、稳定、可预期的私有产权制度,是经济长期繁荣的必要条件。

从科斯、诺斯到当代制度经济学,产权被反复证明具有三项关键功能:

降低交易成本

约束机会主义行为

为长期投资提供稳定预期

在这一意义上,产权被视为现代市场经济的“制度基石”。

但问题在于:产权经济学在解释“产权为什么有用”时非常成功,却在解释“产权为什么不可侵犯”时突然失语。

产权为什么不可侵犯?“私人产权神圣不可侵犯”,这究竟为什么呢?我们的文章今天将原创性地补上产权经济学欠缺的这一课。

一、产权经济学的逻辑起点:效率,而非神圣性

在主流产权经济学框架中,产权的正当性,通常建立在三个理由之上:

1.效率理由:产权激励努力与投资

2.秩序理由:产权减少冲突与不确定性

3.增长理由:产权支撑资本积累与创新

这些理由全都足以成立,但它们有一个共同特点:它们都是“条件性理由”,而非“底线性理由”。

也就是说,在纯经济学逻辑中,人们可以追问:

如果效率下降,产权是否可以被调整?

如果增长受阻,产权是否可以被重新配置?

如果“公共目标”被认为更重要,产权是否应当让步?

产权经济学,根本无法在自身理论内部给出否定答案。

因为在这一框架下,产权的价值是派生的或者说工具性的(instrumental),而非本体性的(intrinsic)。

二、产权经济学的盲区:谁来约束“最后的裁决者”?

问题在这里变得尖锐起来:如果产权的正当性只是来自效率与公共目标,那么,谁有权判断何时效率不足、目标需要调整?

答案在制度上只有一个:公共权力或者说政府。

于是,在没有额外前提的情况下,

产权在逻辑上就不可避免地退化为:

国家授予的使用权(state-granted usage rights)

政策框架下的可变参数(policy-dependent variables)

主权者根据需要重新划定的边界(boundaries redefined at the discretion of the sovereign)

这三条连在一起,是对国家主义产权观的“制度经济学诊断”。

换句话说:只要产权的终极来源仍然是国家,产权就不可能在原则上约束国家。这正是产权经济学无法自行解决的“最后一道坎”。

它可以告诉你:“侵犯产权会降低效率”;却无法告诉你:“即便效率提高,侵犯产权依然是错的”。

产权要有效,必需政权来保护,但政府权力侵犯产权怎么办呢?

这里面显然存在悖论,周其仁教授等称之为“产权悖论”,认为是产权经济学无法解决的问题。

三、历史经验的反证:高效率并不能保障产权

历史进一步证明了这一理论缺口。

在许多国家与时期中:

国家并非出于“非理性”,而是出于“发展目标”

并非否认产权,而是试图“重新界定产权”

并非取消市场,而是“在国家目标下使用市场”

结果却反复一致:

产权不再是边界,而是工具

资本不再是独立主体,而是动员对象

投资行为转向短期化、防御化、关系化

这说明一个关键事实:即便在理性、发展导向、技术娴熟的政府手中,只要产权缺乏不可侵犯的道德根基,它就会在压力之下被重新定义。

四、新教文明的突破:把产权从“国家逻辑”中解放出来

新教文明对私有产权的贡献,并不是提出了一套更精巧的经济模型,而是完成了一次主权层级的根本转换。

它引入了一个产权经济学自身无法内生(endogenize)的前提:无论是人、财产还是自然资源,终极所有权并不属于国家,而属于创造主;个人只是受托的管理者,而非绝对的所有者;国家因此无权成为界定与重置产权边界的最终裁决者。

这正是美国建国文件所明确宣告的:

“我们认为这些真理是不言而喻的:人人生而平等,造物主赋予他们若干不可剥夺的权利,其中包括生命、自由和追求幸福的权利。为了保障这些权利,人们才建立政府,政府的正当权力来自被治理者的同意。”——《美国独立宣言》这段宣告的真正革命性,不在于它列举了哪些权利,6而在于它明确了主权的层级结构:

个人权利的来源不是国家,而是造物主

政府不是权利的授予者,而只是受托的保护者

国家权力的合法性,取决于其是否忠实履行这一受托职责

在这一框架中:

财产权具有先于国家的地位(pre-political status)

产权边界被理解为道德与神学边界,而不仅是法律边界

公共权力的职责是保护产权,而非重新定义产权

于是,产权第一次获得了一个非工具性的根基:它之所以不可侵犯,不是因为侵犯它“效率低”,而是因为侵犯它——僭越了不属于你的权柄。

五、这为什么是经济学无法回避的问题?

这并不是把经济学“拉进基督教”,而是指出一个事实:产权经济学在最关键的地方,必须借用一个经济学之外的前提,才能完成自身的逻辑闭环。

否则,所谓产权保护,永远只是“在顺境中的承诺”,而不是“在危机中的底线”。也正是在这个意义上,我们才能理解那句常被误解的话:私有产权之所以神圣、不可侵犯,并非来自国家的承认,而是来自对创造主及其终极主权的承认。

正是在这一意义上,所谓的“产权悖论”才在终极层面得到解决:公共权力不再是产权的最终来源与裁决者,而是被置于一个更高的、先于国家的道德与秩序之下,其正当职责,乃是保护个体公民所承载的、源自创造主的神圣权利。

也正因为如此,宪政并非产权的创造者,而是将这一超越性约束制度化、程序化的政治安排,从而使私有产权第一次获得了稳定、可信的制度保障。

六、私有产权的神圣性:从洛克到麦迪逊,再到诺斯

上述有关产权经济学的判断并非神学修辞,而是产权的顶层设计——现代宪政思想反复抵达的结论。

1.约翰·洛克:产权先于国家

洛克在《政府论(下篇)》中给出了现代产权理论的起点:

“人们联合成为政治社会的主要目的,就是为了保护他们的财产。”

(The great and chief end of men uniting into commonwealths is the preservation of their property.)

在洛克这里,“财产”(property)并非国家授予的特权,而是先于国家存在的自然权利,国家的正当性,来自对这一权利的保护,而非创造。

而这一自然权利之所以具有约束力,并不来自国家自身,而是来自一个高于国家的自然法秩序——洛克明确指出,这一秩序根源于上帝作为创造主的主权。

2.詹姆斯·麦迪逊:权力必须被制度化地约束

洛克解决了“产权从何而来”,但留下了一个现实问题:如果掌权者本身侵犯产权,怎么办?

麦迪逊在《联邦党人文集》第51篇中给出了制度性的回答:“如果人是天使,就不需要政府;如果天使统治人,就不需要对政府加以控制。”

(If men were angels, no government would be necessary…)

这句话的真正含义是,圣经启示我们:人不是天使,人是有罪和有限的;所以,权力本身不可信,也因此,权力必须被结构性地约束。

正因为产权是神圣且先于国家的,宪政的功能便不是“赋予权力”,而是强迫权力在制度中承认自身的有限性。宪政,在这里成为对洛克式自然权利的制度化落实。

3.道格拉斯·诺斯:没有可信承诺,产权只是空话

到了现代制度经济学,诺斯把这一问题翻译成了经济学语言。

他在《制度、制度变迁与经济绩效》中直言:“制度的核心问题,在于创造可信的承诺。”

(The essential role of institutions is to create credible commitments.)

诺斯的研究反复证明:只要国家仍是产权的最终裁决者,产权承诺就无法变得可信。

这正是经济学家所谓的“产权悖论”:国家既是保护者,又是潜在的掠夺者。而解决之道,并不在于更聪明的政策而在于:

是否存在一个国家无法随意僭越的边界。

4.一个贯通三者的结论

把洛克、麦迪逊与诺斯放在同一条思想轴线上,我们才能真正理解那句常被误解的话:私有产权之所以神圣、不可侵犯,并非来自国家的承认,而是来自对创造主及其终极主权的承认。

正因为产权源自一个先于国家的秩序,公共权力才必须被置于这一秩序之下;也正因为权力不可信,宪政才成为必要的制度安排;而当这种超越性的约束被制度化之后,产权保护才第一次变得可信、稳定、可预期。

换言之:宪政,从来不是产权的起点,而是对“产权神圣性”的制度性承认。

从洛克到麦迪逊,再到诺斯,现代宪政思想不断重复同一个结论:当国家不再是最终主权者,私有产权才可能真正不可侵犯。

结语:没有神圣边界,就没有真正的产权

产权的边界最终由国家及其代表政府来裁定,那么资本永远只是权力的延伸;市场永远只是政策工具;个人永远只是发展叙事中的变量。

只有当产权被理解为“不可僭越的边界”,经济自由、长期投资与文明信任,才第一次拥有稳固而持久的基础。

这不是一个效率问题,而是一个文明是否承认自身有限性的问题。而正是在这里,中国无数为产权保护而不得的人,尤其是企业家,必须面对一个极其严肃、却长期被回避的事实:如果一个社会不承认上帝的主权,它就不可能真正保护人的产权。

产权之所以神圣,并不是因为政府承诺保护它,也不是因为法律条文写下了它,而是因为——财产的终极主权不属于国家,也不属于人自己,而属于创造主。

当人否认这一点,不承认上帝及其主权,当国家、民族或个人试图窃取上帝的荣耀,把本不属于自己的权柄据为己有,结果往往并不复杂:你窃取了上帝的主权,你的财产,也终将被他人或权力所窃取。

这不是神秘主义,而是一条被历史反复验证的文明律。在圣经的秩序中,

私有财产之所以不可侵犯,并非源于国家意志,而是源于神所设立的道德律与秩序——正是这一秩序,构成了后来被概括为“十诫”的文明底座。

“不可偷盗”,并不是一条政策建议,而是一条先于国家、约束所有人的神定法。

人间的法律、宪法与制度,其正当性从来不在于“谁制定了它”,而在于:它是否在落实、承认并执行这一高于人的神定秩序。

因此,产权保护的根基,不在政府,不在权力,甚至不在法律文本本身,而在于一个社会是否集体承认:有一位不可僭越的主权者,有不可被侵犯的权力边界。

对中国的企业家而言,这意味着一个艰难却必要的认知转向:你可以游说政策,你可以研究法律,你可以优化结构、分散风险,但如果一个文明整体拒绝敬畏那位真正的主权者,那么任何产权安排,都只能是暂时的、脆弱的、可被重新解释的。

唯有当上帝被真正敬畏,私有产权才可能真正被敬畏。敬畏上帝的神圣,私有财产才会被视为神圣不可侵犯。这不是逃离现实的神学讨论,而是直面现实最深处的产权经济学的根基问题。

也正是在这个意义上,产权问题从来不是技术问题,不是法律技巧问题,而是一个文明是否愿意承认:自己不是神,将神的主权与荣耀还给神!

附录:一个极简模型——为什么没有“神圣边界”,产权无法自稳

(不喜欢学术性的可忽略这部分)

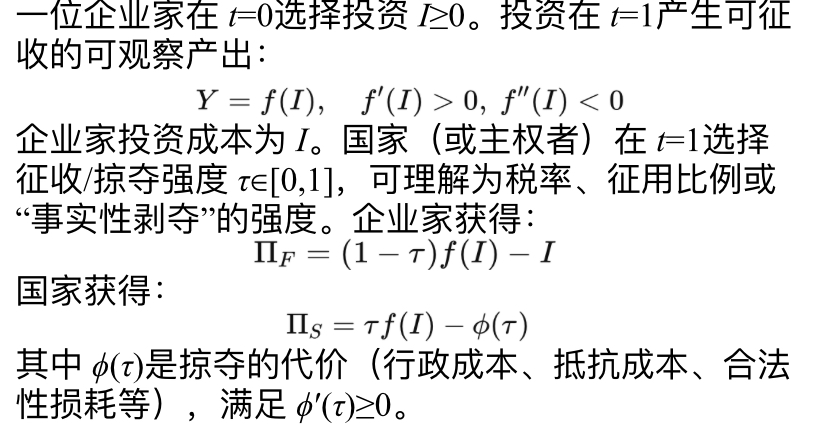

1) 基本设定

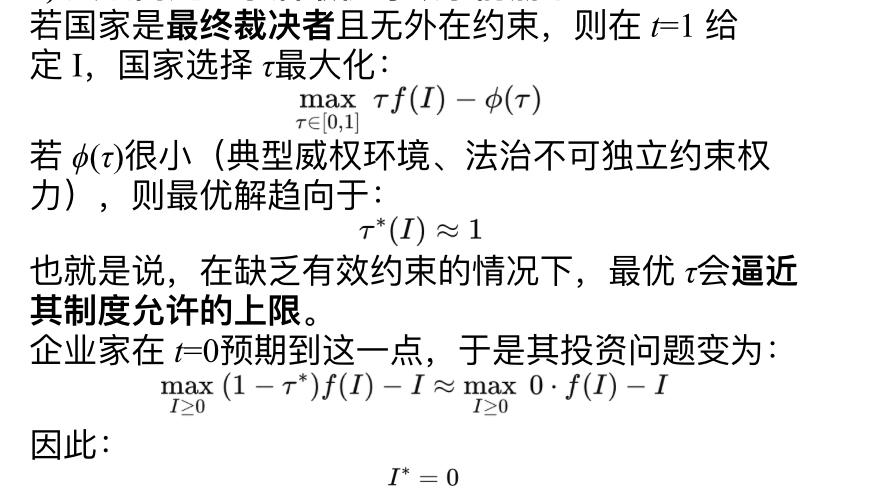

2) 关键问题:事后最优导致事前崩塌

结论 1(掠夺均衡):

当国家能够在事后自由重置产权边界(τ 接近 1),理性企业家的最优反应是不投资或转入防御性投资。宏观经济表现为:资本外逃、短期化、关系化与“去实体化”。

这就是产权经济学最经典的“承诺失灵”:

产权不是因为“没写法律”而不稳,而是因为“最后裁决者不受约束”。

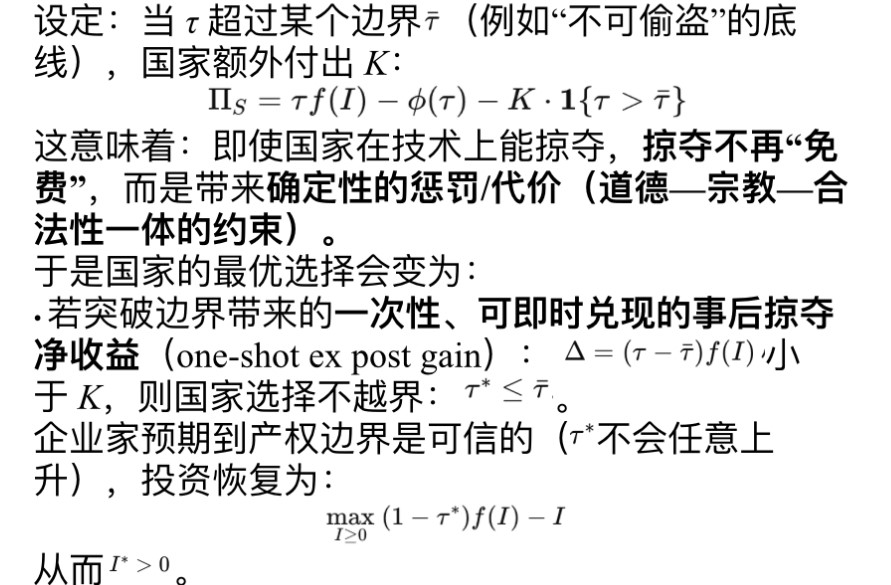

3) 引入“神圣边界”作为外生约束

现在引入一个“超越性约束/神圣边界”(可理解为:道德律、宗教信念、终极审判的可置信性),用最朴素的方式刻画:

国家若突破产权边界,需要支付一个外生的、不可被政策化消解的成本 K >0。

这里的关键,不在于 K的大小,而在于:

K是否来自权力体系之外,且不可由主权者自行重定义

结论 2(约束均衡):

只要存在一个足够强、足够外生、难以被权力内部化消解的约束?K,就能把“事后掠夺”从最优行动中排除,使产权边界可信,投资与长期主义才可能出现。

4) 一句话解释模型

没有神圣边界:τ 由主权者事后重置 → 企业家事前不投资 → 产权与增长一起坍塌。

有神圣边界:越界成本 K 真实存在 → 主权者不敢(或不能)事后改口 → 产权可信 → 投资与文明信任形成。

5) 模型的产权经济学含义

产权保护的根基,不是更聪明的政策函数 ?(τ),

而是让越界成本?K?成为不可被权力消解的硬约束。

在基督教文明中,K?的来源不是政府自律,而是对创造主与道德律(如“不可偷盗”)的敬畏:

它将产权从“政策参数”提升为“不可僭越的权力边界”。